Ausstellungsführer

Fotografieausstellung «Krieg ohne Ende»

von Roland Schmid

Photobastei Zürich 17.4.–11.5.2025

Die Autoren

Roland Schmid

Freischaffender Fotojournalist in Basel. Zunächst Slawistikstudium. Nach der politischen Wende 1989 bereiste er intensiv viele Staaten des ehemaligen Ostblocks, die er fotografisch dokumentierte. Roland Schmid brach das Studium ab und absolvierte eine fotografische Ausbildung bei Hugo Jaeggi. Seither arbeitet er als freischaffender Fotograf für nationale und internationale Zeitungen, Magazine, Unternehmen und Organisationen. Ab 1999 Zusammenarbeit mit Peter Jaeggi. Von 2007 bis 2008 war Roland Schmid Artist in Residence bei der Association Gwin Zegal in der Bretagne. Er wird von der Agentur 13Photo in Zürich vertreten. Eigene Projekte im Zusammenhang mit sozialen Themen und den Folgen von Kriegen. Mehrere Auszeichnungen, darunter 2021 einen World Press Photo Award. 1999 und 2023 gewann er Swiss Press Photo Awards für seine Arbeit über die Spätfolgen des Vietnamkriegs. mummonkan@me.com / schmidroland.ch

Peter Jaeggi

steht am Anfang der Agent-Orange-Arbeit, zu der er 1999 den Fotografen Roland Schmid einlud, den fotografischen Teil zu bestreiten. Nach mehreren Vietnam-Recherchenreisen zusammen mit ihm sind im Lenos-Verlag inzwischen drei Bücher zum Thema erschienen sowie zahlreiche Ausstellungen realisiert worden. Peter Jaeggi ist freischaffender Schweizer Journalist, Fotograf, Buch- und Filmautor. Seine Schwerpunkte sind naturwissenschaftliche und soziale Themen sowie Reportagen über Spätfolgen von Katastrophen. Für seine Radio-Dokumentarsendungen über Agent Orange erhielt er den renommierten Zürcher Radiopreis. Seine Arbeiten erschienen bisher in den Radios SRF2 Kultur, SWR2, WDR und ORF in zahlreichen nationalen und internationalen Printmedien.

Wand 1 / 1–3

1 Nguyen Thi Hien, kleinwüchsig, Da Nang, 2022

2 Karte der mit Agent Orange und anderen Herbiziden verseuchten Gebiete.

3 Über dem Mekong-Delta, 2013

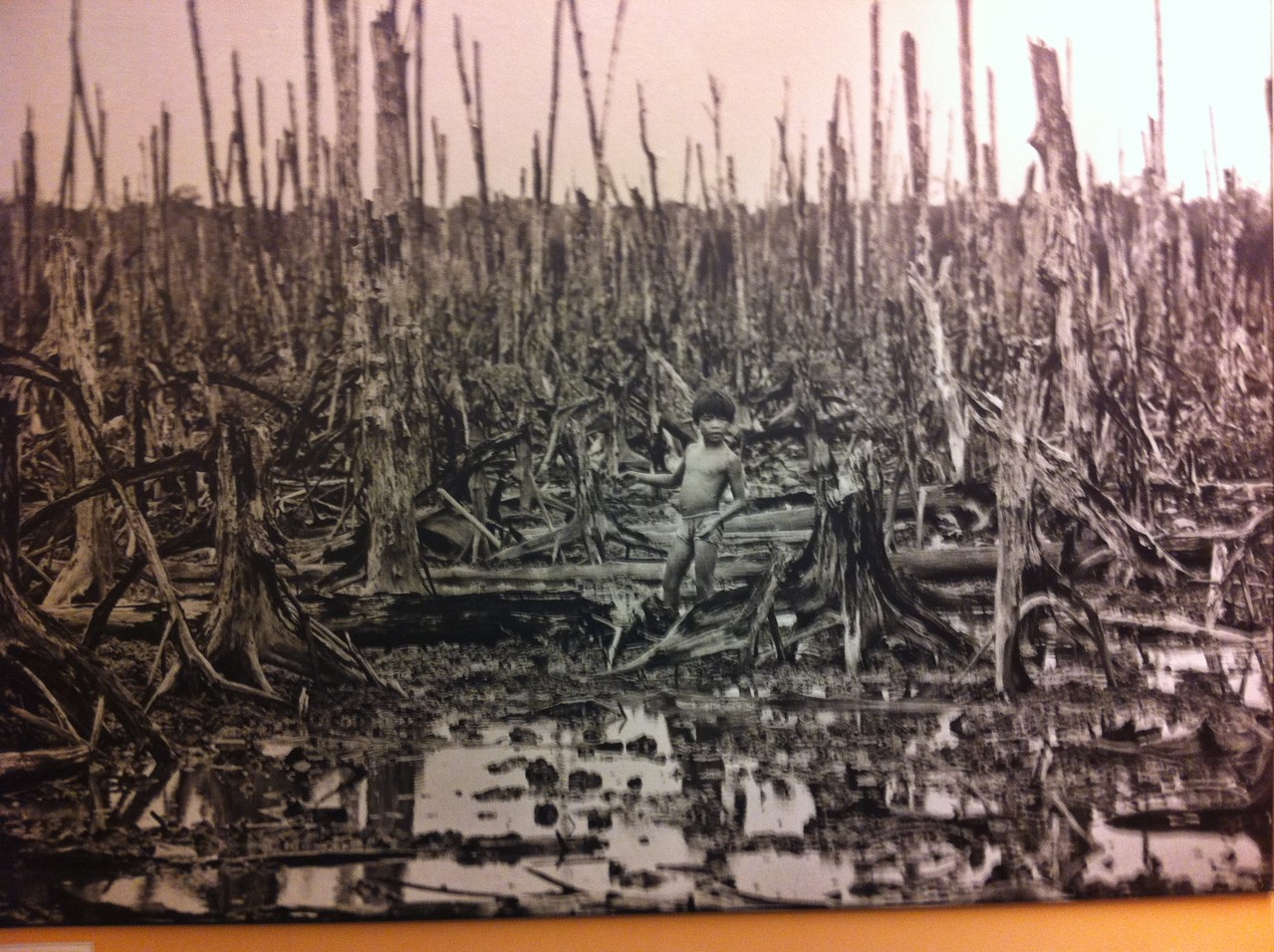

Agent Orange

Im Vietnamkrieg versprühten die USA und ihre Allliierten Millionen Liter Herbizide, die als Chemiewaffe eingesetzt wurden. Darunter Agent Orange. Das Entlaubungsmittel, mit dem Tarnungen des Gegners und dessen Nahrungsgrundlagen vernichtet wurden, enthielt das hochgiftige Dioxin TCDD. Auch fünfzig Jahre nach Kriegsende leiden noch immer Hunderttausende von Menschen darunter.

Heute werden Kinder bereits in der vierten Generation geboren, die an Agent-Orange-bedingten Krankheiten und Gebrechen leiden. Ein Ende dieser Leidensgeschichte ist nicht abzusehen. Bis heute behaupten die USA, man habe damals nicht gewusst, wie gefährlich Agent Orange und andere eingesetzte Herbizide für Mensch und Natur waren, die ebenfalls Dioxin enthielten. Inzwischen ist klar: in den obersten Etagen wusste man es.

Im Moment läuft in Südvietnam eine der grössten Entgiftungsaktionen der Geschichte. Auf dem Luftwaffenstützpunkt von Bien Hoa, einst ein Agent-Orange-Umschlagplatz, werden Hunderttausende Kubikmeter dioxinverseuchte Erde dekontaminiert. Erhitzung soll das Dioxin eliminieren. Ein deutscher Dioxinforscher widerspricht und sagt, die vorgesehene Methode sei fragwürdig und könnte sogar gefährlich werden. Kommt dazu, dass die Trump-Administration von einem Tag auf den andern das USAID-Personal in Bien Hoa entliess. Nach Protesten wurde es später teilweise wieder eingesetzt. In der Zwischenzeit entwichen hochgiftige Dioxine in die Umgebung.

Der Vietnamkrieg

Der Krieg, der in Vietnam «Widerstandskampf gegen Amerika» oder «der amerikanische Krieg» heisst, dauerte von etwa 1955 bis zum 30. April 1975. Dabei standen sich Nordvietnam und die als «Vietcong» bezeichnete Nationale Front für die Befreiung Südvietnams (NLF) auf der einen Seite und die USA und Südvietnam auf der anderen Seite gegenüber. Der Krieg endete 1975 mit dem Sieg Nordvietnams und der ersten militärischen Niederlage der US-Geschichte. Rechnet man den französischen Kolonialkrieg und den Bürgerkrieg zwischen dem von den USA unterstützten Südvietnam und dem kommunistischen von der Sowjetunion und China unterstützten Nordvietnam dazu, gehören die Kämpfe mit rund drei Jahrzehnten zu den längsten kriegerischen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts. Je nach Standpunkt wurde der «freie Westen» gegen den «Kommunismus» verteidigt oder ein «Befreiungskrieg gegen ausländische Mächte» geführt. Der Stellvertreterkrieg zwischen West und Ost wurde rücksichtslos auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen und führte zu Millionen Toten.

(Texte Peter Jaeggi).

Wand 2 / 4–8

4 Blindgänger-Entschärfung, Quang Tri, 2022

5 Hanoi, 2022

6 In einem Hotelzimmer in Hue: Am 30. April 1999 werden im TV Wälder gezeigt, die durch Agent Orange entlaubt wurden. Es ist der 24. Jahrestag der Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon durch nordvietnamesische Truppen. Die nichtkommunistische Regierung scheiterte und brach in Südvietnam zusammen. 1976 wurde Vietnam offiziell unter einer kommunistischen Regierung wiedervereinigt.

7 Hanoi, 2022

8 Café in Ho-Chi-Minh-Stadt, 2022

Wand 3 / 9–14

Bei den Cu-Chi-Tunneln bei Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, 2022.

(Alle Aufnahmen in Cu Chi, 2022)

Wand 4 / 15 – 46

Kriegstourismus

Die Tunnel von Cu Chi (24, 25): Die Anfänge des Cu-Chi-Tunnelsystems nahe Saigon (heute Ho-Chi-Minh-Stadt) reichen zurück in die 1940er Jahre. Damals erhob sich die Unabhängigkeitsbewegung der Viet Minh gegen die französische Kolonialmacht. Unbemerkt von den Franzosen vernetzten die Guerillas die ganze Gegend mit Tunnels; sie dienten zum Schutz, als Waffenlager, Kommandoposten und Lazarett. In den 1960er-Jahren erweiterten vietnamesische Partisanen, die sogenannten Vietcong, das Tunnelnetz in Ausdehnung und Tiefe massiv. Schliesslich hatte es eine Gesamtlänge von 200 km auf drei Ebenen. Ganze unterirdische Städte entstanden mit Schulen, Lazaretten (18), Büros und Schlafgelegenheiten. Die Gebäude waren unter der Erde durch Tunnel von etwa 80 cm Höhe und 60 cm Breite verbunden. Als Eingänge dienten perfekt mit Grasbewuchs und Laub getarnte Klapptüren. Die Eingänge waren durch einfache, aber wirkungsvolle Fallen wie Bambusspiesse gesichert. Erst die «Tunnelratten» brachten eine Wende – speziell ausgebildete und klein gewachsene Soldaten, die sich heimlich in den Untergrund wagen und Sprengsätze anbringen. Als die Tunnel entdeckt wurden, erklärten die USA die Gegend von Cu Chi zur «Free fire»-Zone. Das war die Lizenz zum hemmungslosen Töten.

Heute sind die Tunnel eine Kriegstouristenattraktion, wo man mit echten Waffen (15) aus dem Krieg auf Blechschweine schiessen kann.

(Cu Chi, 1999 und 2022)

In Khe Sanh (19–23) beginnt am 21. Januar 1968 die längste Schlacht des Vietnamkrieges und verwandelt die beschauliche Berglandschaft während fünfundsiebzig Tagen in eine Hölle. Mehr als zehntausend nordvietnamesische Soldaten und rund fünfhundert amerikanische und verbündete Soldaten starben hier. Viele Kriegsveteranen haben heute Khe Sanh als Touristenziel.

(Khe Sanh, 2015)

1972 schossen die Nordvietnamesen über Hanoi einen B-52D-Bomber ab. Er stürzte in den Hu-Tiep-Teich (26). Die Wrackteile sind heute eine Touristenattraktion.

(Hanoi 2015).

27–36: Kriegsveteranen und- veteraninnen. Hanoi, 2022

Der Präsidentenpalast in Saigon (38–46) heute Ho-Chi-Minh-Stadt) war während des Krieges die Residenz und Arbeitsplatz des südvietnamesischen Präsidenten. Heute ist er ein weiterer Kriegstouristen-Schauplatz. Hier wurde 1975 das Ende des Vietnamkrieges besiegelt und der Palast in Wiedervereinigungspalast umbenannt.

Alle drei Orte sind Ziele des Kriegstourismus in Vietnam, der dem Land jährlich Millionen Dollar einbringt.

(Ho-Chi-Minh-Stadt, 2022)

Eine tapfere Klägerin

Tran To Nga (37), geboren 1942, Agent-Orange-Opfer und ehemalige vietnamesische Widerstandskämpferin, klagte vierzehn Chemiefirmen ein, die damals das hochgiftige Entlaubungsmittel herstellten. Im Mai 2021 endete im Landgericht von Évry bei Paris das sechs Jahre dauernde Gerichtsverfahren. Während den Verhandlungen wird die Vietnam-Französin Tran To Nga, von Anwältinnen und Anwälten der Chemiefirmen richtiggehend beschimpft und beleidigt. Das Verfahren endet mit einem Urteil, das man als skandalträchtig bezeichnen kann. Nach all den Jahren erklärt sich das Gericht als nicht zuständig und weist die Klage von Tran To Nga ab. Sie geht in Berufung. 2024 bestätigt das neue Urteil die Entscheidung von 2021 und gewährt den Unternehmen Immunität.

(Ho-Chi-Minh-Stadt, 2022)

Der Krieg ist männlich …

… doch nicht in Vietnam. «Es war reiner Patriotismus. Wir lieben unser Land und wollten es einfach nur schützen und verteidigen», erzählt die Kriegsveteranin Phi Thi Thuy (33), geboren 1946. Sie ist mit 19 Jahren eine der Hunderttausenden von Frauen, die damals mit der Nationalen Befreiungsfront Südvietnams, auch «Vietcong» genannt, in den Krieg zog. Auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad reparierte sie zerbombte Strassen, transportierte Munition an die Front. Während dieser Zeit wurde sie mit Agent Orange vergiftet: «Wir tranken verseuchtes Wasser und assen vergiftete Nahrung aus dem Wald. Es war in einer Gegend, die zuvor sehr stark mit Agent Orange ‹behandelt› worden war.» Eine ganze Reihe von Krankheiten und Leiden waren die Folgen. «Am schlimmsten war, dass ich zwei meiner Kinder verlor, einen Sohn und eine Tochter.» Mit 20 sei die Tochter an Blutkrebs gestorben, der Sohn unmittelbar nach der Geburt. Er hatte deformierte Arme und Beine.

(Hanoi 2022)

Gutes tun gegen das einstige Böse

Chuck Searcy (36), geboren 1944, ist ein prominenter amerikanischer Kriegsveteran. Im Vietnamkrieg war er Geheimdienstoffizier. Durch seine Arbeit im militärischen Nachrichtendienst erfuhr Chuck aus erster Hand von den Kämpfen um die vietnamesische Unabhängigkeit und von der Brutalität, die amerikanische Befehle entfesselt hatten. Er erkannte, dass dem amerikanischen Volk nicht die Wahrheit gesagt worden war, und wandte sich vehement gegen die unmoralischen Handlungen der Vereinigten Staaten, indem er sich den Organisationen Vietnam Veterans Against the War (VVAW) und Veterans for Peace anschloss. Nach dem Krieg kehrte er nach Hanoi zurück, wo er noch immer lebt. Während sein Land sich bis heute jeglicher Wiedergutmachung widersetzt, engagiert sich Searcy im einstigen Feindesland zusammen mit anderen US-Veteranen, und Einheimischen auf privater Basis für die Linderung der Kriegsspätfolgen. Er hilft Agent-Orange-Opfern und ist Mitbegründer des Project Renew das Blindgänger entschärft. Für ihn sei seine Arbeit in Vietnam eine Art persönliche Wiedergutmachung, sagt Chuck Searcy.

(Hanoi 2015).

Wand 5 / 47-51

47 Ca Mui im Mekong-Delta an Vietnams Südspitze, 2015

48 Ho-Chi-Minh-Mausoleum in Hanoi, 2015

49 Khe Sanh, 2015

50 Aussicht auf den Saigon-Fluss vom Gebäude

«Landmark. 81», Ho-Chi-Minh-Stadt, mit 461 Meter das höchste Gebäude Vietnams, 2022

51 Tangotanz am Hoan-Kiem-See in Hanoi, 2013

Wand 6 / 52–60

52 Literaturtempel Hanoi, 2022

53 Friseur in Truyen Nam, 2015

54 Ho-Tay-See, Hanoi, 2022

55 Hoi An, 2022

56 Ho-Chi-Minh-Stadt, 2022

57 Beach in Da Nang, 2022

58 Ho-Tay-See, Hanoi, 2022

59 Nachtwächter in Hanoi, 2022

60 Da Nang, 2022

Wand 7 / 61–67

Napalm – Es war die Hölle

Der zehnjährige Doan Son (61, 62) spielt in Truyen Nam (64) gerade mit seinem Freund Ho Dinh (63) an der Feuerstelle der Freiluftküche neben dem Haus. Die Mutter kocht Reis. Plötzlich tauchen Flugzeuge auf, die Mutter erkennt die Gefahr, packt die Kinder, rennt davon. Doch es ist zu spät. Ausläufer einer Napalmbombe verletzten die beiden Kinder. Doan Son trifft es besonders schwer. Die Erinnerung hat sich bei ihm buchstäblich eingebrannt: «Das Napalm brannte auf den Armen und den Händen weiter. Es brannte einfach. Ich konnte es nicht löschen. Es war die Hölle.» – Kurz darauf holt ihn ein Hilfswerk in die Schweiz, wo er im Zürcher Neumünsterspital und im Kantonsspital viele Operationen durchleidet. Dem Arzt Leo Clodius, damals eine Koryphäe der plastischen Wiederherstellungschirurgie, verdankt Doan Son (*1957) ein selbständiges Leben. Später heiratet er eine Schweizerin und kehrt zurück nach Vietnam.

Die USA warfen fast 100’000 Tonnen Napalm über Vietnam ab. Ein chemisches Produkt, das unablässig brennt und nur schwer mit Erde oder Wasser zu löschen ist. Napalmopfer werden vor den Augen der vor Schrecken gelähmten Betrachter oft buchstäblich verzehrt.

(Truyen Nam 2015)

65 / 66 Truyen Nam, 2015

67 Hanoi, 2022

68 Picknick in Hanoi, 2022

Wand 8 / 69–84

Dioxin-Hotspots: Die Geister, die ich rief …

Am Rand des Zivilflughafens von Da Nang sind auf einer fussballfeldgrossen Fläche 8000 tonnenschwere Betonklötze zu einem gewaltigen Ofen aufgetürmt (78–84). Darin eingeschlossen einige tausend Kubikmeter Erde, die mit Dioxin vergiftet ist. Hier war einst eine riesige US-Militärbasis und ein Umschlagplatz für Agent Orange und andere Herbizide. Einer der vielen Dutzend Dioxinhotspots des Landes. Aus den Klötzen ragen Hunderte von Stäben hervor: eine Art überdimensionale Tauchsieder, 335 Grad Celsius heiss. Die Stäbe erhitzen die kontaminierte Erde während etwa 30 Tagen. Die grosse Hitze, so sagt man uns, zersetze das Dioxin in unschädliche Bestandteile.

Realisiert wurde die Sanierung von den USA mit hauptsächlich amerikanischen Baufirmen, was in Vietnam nicht gut ankam. Als das Projekt 2018 abgeschlossen wurde, kam heraus, dass die verwendete Technologie mangelhaft war und die Umgebung teilweise erneut mit Dioxin verseucht wurde.

Derzeit läuft auf der ehemaligen US-Luftwaffenbasis Bien Hoa, unweit von Ho-Chi-Minh-Stadt, die bisher grösste Dioxinvernichtung (69-77). Der Ort gilt als einer der am stärksten mit Dioxin vergifteten Flecken unseres Planeten. Bodenproben haben Dioxinwerte ergeben, die das 800-fache der in Vietnam zulässigen Menge betragen. Etwa eine halbe Million Kubikmeter verseuchte Erde wird hier vom Gift befreit. – Mit der gleichen Technologie wie damals in Da Nang. Kritiker sage deshalb, dass auch hier wiederum Dioxin freigesetzt werde, statt es zu vernichten. Eine äusserst kostn Bakterien lehnte Vietnam ab. Die örtliche Opferhilfe-Organisation VAVA spricht von rund 8900 Agent-Orange-betroffenen Menschen in dieser Provinz und weist darauf hin, dass die Zahlen unvollständig sind.

(Da Nang, 2013 und Bien Hoa, 2022)

Wand 9 / 85–96

85 Kriegsmuseum (War Remnants Museum) Ho-Chi-Minh-Stadt, 2022

86–95 Kriegsfriedhöfe in Quang Tri und Bien Hoa. Mit einer Fläche von 125 Hektar liegt in Bien Hoa die letzte Ruhestätte für rund 16’000 gefallene südvietnamesische Soldaten. Verbotsschilder warnten bis vor einigen Jahren davor, ihn zu betreten. Selbst zu den toten Feinden von einst sollte niemand mehr Kontakt haben. Angehörigen war es verboten, die Gräber ihrer Familienmitglieder zu pflegen.

(Quang Tri, 2015 und Bien Hoa, 2022)

96 Lang Yen, 2022

Wand 10 / 98–104

Die böse Tat des Urgrossvaters

Phuong (103), geboren 1981, ist kleinwüchsig, 95 Zentimeter, und lebt mit einer verkrümmten Wirbelsäule. Im DAVA-Zentrum, einer Institution der vietnamesischen Agent-Orange-Opfervereinigung in Da Nang, ist er Chef und Ausbildner der Räucherstäbchen-Abteilung. Seine Schwester Nguyen Thi Hien (98, 103, 104), geboren1987, ist mit ihren fünfzig Zentimetern ebenfalls kleinwüchsig. Sie wurde ohne Kniescheiben geboren und kann nur an Stöcken gehen. Mit einem kleinen Elektromobil trägt sie Zeitungen aus. Die Familie kann sich finanziell nur knapp über Wasser haben. Die Unterstützung durch den Staat ist sehr gering.

Das Elend begann im Krieg, als Vater Tan (*1945) auf dem Schlachtfeld von Khe Sanh von giftigen Herbiziden getroffen wurde. Getroffen hatte es auch Mutter Nguyen Thi Dieu (104), geboren1945, auf dem Reisfeld.Sie erzählt: «Wir waren nach der Geburt unserer Kinder schockiert und unglücklich. Manche Leute sagten, ihr Urgrossvater hätte seinem Leben etwas Böses getan; das sei nun die Strafe.» Das dritte Kind, Bruder Nguyen Ngoc Nhi (*1992), ist gesund und einen Meter sechzig gross.

«Ich gebe niemandem eine Schuld», sagt Sohn Phuong. «Es ist einfach Pech, dass wir so geboren worden sind. Klar, Agent Orange ist schuld. Und ja, die USA sollten sich entschuldigen.» So sieht es auch seine Schwester Hien. Als Kind sei sie sehr traurig gewesen. «Aber heute nicht mehr. Beschuldigen möchte ich niemanden und auch gar nicht darüber nachdenken.»

(Da Nang 2022).

Wand 11 / 105–112

Phan Thi Cuc und das unerträgliche Sein ihres Mannes

Es ist 1999 eine unserer ersten und zugleich schwierigsten Begegnungen auf den Spuren von Agent Orange. Im Weiler Huong Xuan bei Hue, Provinz Quang Tri. Mutter Phan Thi (105) Cuc, damals 31 Jahre alt, hält bei unserem Besuch ihr erst eine Woche altes Töchterchen in den Armen, ihr erstes gesundes Kind. Der Vater von Chan Thi Cup lebte lange in Agent-Orange-vergifteten Gebieten. Die Frau wirkt apathisch und abwesend. Neben ihr am Boden spielen ihre beiden erstgeborenen Kinder. Ihretwegen hat sich ihr erster Mann umgebracht. Der Junge Nguyen Huu An (106), fünf Jahre alt, und seine Schwester Nguyen Thi Thanh Tuyen (106), drei Jahre, leben mit schrecklichen Geburtsfehlern. Das Mädchen hat einen langgezogenen, verkrümmten Kopf und grosse, herausquellende Augen. Auch der Kopf ihres stark sehbehinderten Bruders ist grösser als normal, die Augen nach vorne stehend. Beide Kinder sind schwer geistig behindert.

«Nach der Geburt der beiden behinderten Kinder wurde mein Mann sehr traurig», sagt die Mutter. Er habe deren Anblick nicht mehr ertragen. Eines Tages trank er eine Lösung aus Pflanzengift. Viele Dörfer in der Gegend wurden zwischen September 1966 und August 1967 bis zu siebenmal mit Herbiziden besprüht – meist mit Agent Orange.

(Huong Xuan 1999)

107–111 Agent-Orange-Patienten und -Patientinnen im Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in Thuy An bei Hanoi, 1999.

112 Präparate von Agent-Orange getöteten Embryonen, War Remnants Museum Ho-Chi-Minh-Stadt, 1999

Wand 12 / 113–126

Die Geister, die ich rief …

Der Bauer Hoang Xuan Phuong (123) erzählt: «Ich sammelte Steine vom Boden auf, um mir einen kleinen Schweinestall zu bauen. Plötzlich eine Explosion … Eine Mine … Sie riss mir die linke Hand weg … Das war ein grauenhafter Schock. Später wollte ich mich umbringen. So wollte ich nicht weiterleben.» Doch seine Familie half ihm, einen Weg zu sehen. «Ich fand sogar eine Frau, heiratete und habe heute zwei Kinder.» Er ist eines der vielen Tausend Blindgängeropfer in der Provinz Quang Tri. An der Wand in seinem Haus hängt eine Wandtexte. Sie erinnere ihn an die schönen Tage, als er noch spielen konnte.

Nguyen Van Tuan (126) sammelte auf einer Plantage Kriegsschrott. Dabei explodierte eine Granate, die ihm den rechten Unterarm abriss. Mit einem Spiegel simuliert er den fehlenden Unterarm, was ihm den Phantomschmerz nimmt.

Seit Ende des Krieges (1975) sind in Vietnam schätzungsweise über 100`000 Menschen durch Landminen und andere Blindgänger verletzt oder getötet worden.

Die Nichtregierungsorganisation Project Renew entschärft und vernichtet Blindgänger, unterstützt Opfer und erteilt Kindern Präventionslektionen.

(Quang Tri, 2015)

Wand 13 / 127–138

Zwölf Kinder wegen Agent Orange gestorben

Im Dorf der Freundschaft bei Hanoi. Es wurde vom ehemaligen US-Soldaten und Vietnam-Veteranen George Mizo initiiert. Er starb später an den Folgen von Agent Orange. Der Ort nahe Hanoi bietet Menschen, die unter den Spätfolgen des Krieges leiden – Kindern und Jugendlichen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen sowie Älteren – Hilfe und Unterstützung.

Dort wohnt auch Do Thi Hang (130), geboren 1990. «Wir waren einmal fünfzehn Kinder. Zwölf meiner Geschwister sind wegen Agent Orange gestorben», erzählt die quirlige Do Thi Hang. Sie und zwei Geschwister haben überlebt, ihre jüngere Schwester ist halbseitig gelähmt. Do Thi Hang hat einen Hydrozephalus, im Volksmund «Wasserkopf». Die Hirnflüssigkeit staut sich und muss durch eingebaute «Leitungen» körperintern abgeführt werden. Ihr Zustand erlaubt es nicht, zu Hause zu leben; in jenem Dorf, wo ihr Vater jede Woche einmal auf den Friedhof geht und Räucherstäbchen auf den zwölf kleinen Gräbern anzündet. Vater Do Duc Diu erzählte seine Geschichte der Onlinezeitung VNExpress: «Alle tranken ganz unbeschwert das Quellwasser, ohne zu wissen, dass es von den USA mit Agent Orange vergiftet worden war. Ein Jahr nach unserer Hochzeit gebar meine Frau Pham Thi Nuc unsere erste Tochter. Zwei Tage nach der Geburt begann das Baby plötzlich zu schreien, und Schaum trat aus seinem Mund. Der Kopf war geschwollen, seine Haut war gelb wie Kurkuma, aus Nase, Ohren und Mund blutete es, und dann starb es in den Armen der Mutter.»

Wie viele dioxingeschädigte Paare dachten die Eltern, dass das nächste Kind vielleicht gesund geboren würde.

(Hanoi 2022)

Agent Orange-«Hauslieferung»

Niemand von der Familie war im Krieg. Vater Do Van Ba (143), geboren 1955), diente in Südvietnam bei der Polizei, wurde später Reisfarmer und transportierte Backsteine. Seine Frau Le Thi Anh (143), geboren1959, war eine Bäuerin. Vater Ba erinnert sich, wie damals alle fünf, sechs Monate Flugzeuge über das Haus flogen und Herbizide ausbrachten. Das Haus stand im Grünen. Sohn Do Trung Thanh (141–143), geboren 1977, kam als nicht behindertes Kind zur Welt. Nach ein paar Monaten konnte er sich jedoch im Bett nicht mehr selber drehen. Nach etwa einem Jahr war er schwer behindert. Er versteht, was gesprochen wird, doch Thanh ist stumm. In einem Servierboy-ähnlichen Gefährt kann er sich einigermassen aufrecht halten. Gehen ist unmöglich.

(Da Nang, 2022)

139 Parteibüro in Long Xuyen, Provinz An Giang, 2013

Rund um die Uhr pflegebedürftig

(144–148) «Als Kind sah ich, wie Flugzeuge eine Art Nebel versprühten.» Vater Nguyen Bong, hager und kränklich, erzählt von frühen Kriegserlebnissen, die später für die Tragödie seines Lebens sorgen werden.

Betroffene, die den Herbizidregen am eigenen Leib erfuhren, beschrieben einen Geruch «wie eine reife Guave», andere sahen ihn in der Luft hängen «wie Nebel», reden von einem «Puderstreifen» oder davon, dass dieser Giftregen wie «gemahlener Kalkstein» ausgesehen habe. Eigentlich zu poetische Beschreibungen für das Ungeheuerliche.

Wir sind im Dorf Tan Hiep, in der Provinz Quang Tri. Nguyen Bong, geboren 1962, Tagelöhner, erzählt, wie rund um das Dorf gekämpft wurde, wie er manchmal mithelfen musste, gefallene Amerikaner wegzutragen. Sein Dorf war ein sogenanntes Wehrdorf. «Wir lebten mehr oder weniger eingeschlossen. Nachts gingen wir heimlich raus und holten im Fluss die Fische, die als Folge des Sprühnebels zu Hunderten tot auf der Oberfläche trieben. Zu Hause assen wir sie.» So gelangte das Gift in Nguyen Bongs Organismus.

Nguyen Bong und seine Frau Tran Thi Gai (*1964) sind Eltern von zwei schwerst behinderten Töchtern. Nguyen Thi Tai und Nguyen Thi Tutet. Beide sind über Dreissig, hirngeschädigt und rund um die Uhr pflegebedürftig. Ihre Sprache haben sie verloren. Die Mutter, Tran Gai, ist völlig geschwächt und kaum fähig zu sprechen. Die jahrzehntelange Pflege der Kinder hat ihr die letzten Kräfte geraubt und sie herzkrank gemacht.

(Tan Hiep, 2015)

Wand 15 / 149–159

Hilfe aus der Schweiz

Im Da Nang Orthopedics and Rehabilitation Hospital bekommt Le Trung Kien (156, 157), geboren 2013, seine vierte Beinprothese. Er kam mit einer deformierten Hand zur Welt, das rechte Bein fehlte bei der Geburt. Sein Vater starb 2017, diente in der südvietnamesischen Armee. Die Prothesen, die hier hergestellt und angepasst werden, sind teilweise von Green Cross Switzerland finanziert. Das Spital ist unter anderem auf orthopädische Operationen spezialisiert, bietet Physiotherapie (154) und stellt Prothesen her (155, 158).

149–153: Im Operationssaal des Da Nang Orthopedics and Rehabilitation Hospitals. Korrektur eine Bein-Fehlstellung und die Trennung zusammengewachsene Zehen.

(Da Nang, 2022)

Wand 16 / 160–168

Auf der falschen Seite gekämpft

160–162 «Auf der anderen Seite» sei er im Krieg gewesen, erzählt Vater Tran Quang Toan (*1950). Er meint damit die von den USA unterstützten südvietnamesischen Armee. Als Jeepfahrer eines Mönchs und Armeeseelsorgers. Vater Toan spricht mit leiser Stimme. Er ist krank. Seit einem halben Jahr quält ihn eine böse Lungenentzündung. Ein Sauerstoffgerät hilft ihm nachts zu atmen. Er habe viel von diesem Buddhisten gelernt. An das Gute im Menschen glauben.

Nach dem Krieg wird er arbeitslos, sammelt 24 Jahre lang Rattan in den Wäldern von Da Nang. Seine Frau Nguyen Thi Thanh (*1956) flicht damit Tragkörbe und verkauft sie auf Märkten. Es reicht knapp fürs Essen. Während der Rattanzeit gerät der spätere Vater in den einst mit Agent Orange niedergespritzten Wäldern mit dem Gift in Kontakt.

Die schwerbehinderte Tochter Tran Thi Le Huyen (*1983) gilt als Herbizidopfer. Armee und Beine sind deformiert. Sie ist taubstumm, kann nicht allein aufrecht sitzen. Fünf- bis siebenmal täglich müsse sie im Liegen umgedreht werden. Die Mutter schläft mit ihr im gleichen Bett. Bei einem Wetterumschwung schreit Huyen, ihre Bewegungen verkrampfen sich. Ein 24-Stunden-Job für die Mutter. «Ein behindertes Kind braucht sehr viel Geduld. Man muss seine Gefühle im Griff haben.» Manchmal muss sie zudem ihren Mann ins Krankenhaus bringen.

Das Geld vom Staat reicht überhaupt nicht zum Leben. Wer damals auf der falschen Seite stand, hat das Nachsehen. Über die Runde kommt die Familie nur mit Unterstützung durch die gesunden Kinder. Ab und zu bringen Wohltätigkeitsorganisationen und Private kleine Essenspakete. Reis, Öl, Fischsauce, Glutamat, Biskuits.

Während des Erzählens beginnt die Mutter plötzlich zu weinen und sagt: «Ich bin sehr traurig.»

(Da Nang, 2022)

Begegnung der bedrückenden Art

163–168 Als wir beim Haus in der sehr engen Gasse im Stadtteil Thanh Khe in Da Nang ankommen, öffnet auch nach längerem Klopfen und Rufen niemand. Dann endlich erscheint der Sohn der Familie, Le Trung Vinh (*1980), und entschuldigt sich. Er wollte zuerst die Scherben wegräumen. Eine seiner Schwestern habe eben einen Anfall gehabt. Am Boden liegt zerbrochenes Geschirr.

Ein bedrückendes Bild, das uns im Mai 2022 während unserer Agent-Orange-Recherchen begegnet. Im kleinen Raum steht ein Bett. Darauf sitzen mit leerem Blick und schweigend die psychisch kranke Pha (*1970) und ihre Schwester Oanh (*1968). Auf einem Stuhl davor Mutter Ho Thi Lang (*1939), seit fünfzehn Jahren schwer depressiv. Sie ist nicht ansprechbar. Sohn Vinh schreibt es der grossen Trauer zu, die sie für ihre Familie empfindet.

Vater Le Ngoc Bich, der 2009 starb, kämpfte im Krieg und geriet häufig in Herbizid-Sprühnebel. «Vater erzählte mir, dass er anfänglich meinte, es sei Nebel, und die vermeintlich frische Luft tief einatmete.»

Sohn Vinh hat an der Technischen Universität in Ho-Ch-Minh-Stadt ein Studium in Telekommunikation abgeschlossen. Bis er an Schizophrenie erkrankte. Er höre Stimmen im Kopf, sagt er, arbeiten könne er wegen der vielen Ängste nicht. Er schmeisst den ganzen Haushalt der Familie.

Die beiden Schwestern können fast nichts tun, nicht mal den Boden aufwischen, sagt der Sohn. «Sie liegen den ganzen Tag herum.» Am schlimmsten sei es, wenn die Schwestern ausrasten. Die eine beginnt zu schreien, zerschlägt Sachen, holt ein Messer und will sich umbringen. «Ich muss sämtliche Messer stets gut verstecken. Manchmal zieht sie ihre Kleider aus und geht nackt auf die Strasse.» Nein, er frage nie um fremde Hilfe.

Der einzige Satz, den eine seiner Schwestern, Pha, während unseres Besuches sagt: «Ich bin müde und traurig.» Zur Schuld der USA sagt Sohn Vinh: «Ich beschuldige niemanden. Es ist das Leben. Keine Worte können beschreiben, wie es uns geht. – Doch Leute rund um uns leben glücklich, und das macht mich froh.»

(Da Nang, 2022)

Wand 17 / 169–182

Das Drama der Mutter Hoang The und ihrer Kinder

Mutter Hoang The treffen wir erstmals in einem sumpfigen Aussenquartier von Da Nang, zusammen mit ihren beiden erwachsenen Kindern. Beide sind schwer körperlich und geistig behindert, beide sind Dioxinopfer. Tochter Tran Thi Nga (33) kann sich mit einer Art klapprigem Rollator mühsamst noch etwas fortbewegen. Seit ihrer Geburt wird sie von einem Stützkorsett aufrecht gehalten. Bis sie neun war, konnte sie noch ein paar Schritte gehen. Ihre Mutter ist seit Jahrzehnten am Limit. Manchmal stürze ihre Tochter. Tran Thi Nga ist übergewichtig. «Alleine schaffe ich es nicht, sie hochzuheben, und muss Nachbarn holen.» Sohn Tran Duc Nghia (175–177), damals 35, Jahre alt, gekrümmt, völlig regungslos und gelähmt liegt er da. Seit fast zwei Jahrzehnten hat er das Bett nicht mehr verlassen können. Verloren hat Nghia auch sein Gehör und seine Sprache. Manchmal setzt sich seine Tante Thi Chanh ans Bett und hält Wache.

Das Haus mit seinem Wellblechdach ist heruntergekommen, die Räume sind dunkel und feucht. An den Betonwänden zeigen schmutzige Streifen den Wasserstand der letzten Überschwemmungen. Nicht weniger als sieben Mal mussten die Bewohner schon vorübergehend ausziehen, um nicht im eigenen Bett zu ertrinken.

Vater Tran Ran war im im Krieg war im Krieg Meldeläufer des Widerstandes und geriet oft mit dem hochgiftigen dioxinhaltigen Entlaubungsmittel Agent Orange in Berührung. Nach vierjähriger Kriegsgefangenschaft starb er 2002 an den Folgen.

Am Anfang sah alles vielversprechend aus. «Ich konnte mir sogar goldene Ohrringe kaufen», erzählt Mutter Hoang The. Doch dann wurden die Kinder krank. Für deren Behandlung gaben sie ihr ganzes Vermögen aus, den Schmuck, das Haus, das Land. Geblieben ist ein Leben in grosser Armut. Es reichte nicht einmal für eine ausgewogene Ernährung und für Medikamente. Und geblieben sind Kinder, die nie gesund geworden sind.

Im Mai 2022, sieben Jahre nach unserem ersten Besuch (169, 170). Noch einmal treffen wir Mutter Thi Hoang in Da Nang. Sie ist in der Zwischenzeit 84 Jahre alt. Vieles hat sich verändert. Die zwei einschneidendsten Ereignisse: Ihr schwerstbehinderter Sohn Tran Duc Nghia ist 2016 mit 42 Jahren gestorben. Und das alte, düstere, muffige Haus von damals ist abgerissen. Ihr Sohn aus zweiter Ehe baute für sich und seine Mutter und ihre behinderte Tochter Tran Thi Nga ein neues Zuhause.

(Da Nang, 2015 und 2022)

Agent Orange

Agent Orange